「推しって、結局どういう存在?」

「どんなふうに応援しているの?」

かてこさんやその舞台仲間の話を聞いていると、どうやら“推し”方にもいろいろあるらしい。

ファンにとって“推し”との出会いは、観劇ライフの“質”を大きく変えるもの。

今回は、年間100公演以上を観劇するかてこさんに「推しとの向き合い方」について聞いてみました。

心が動いた瞬間、“推し”になる

そんな“瞬間”は前触れもなくやってきます。

かてこさんも、最初から“推し”を探して観劇していたわけではありません。

演技、所作、立ち振る舞い。

歌声、間の取り方、存在感。

そして――そもそも顔がいい!

など。

観劇を重ねていくなかでの心をグッとつかまれるような瞬間があり、

「また観たい」と思ったとき、それが“推し”のはじまりになるのです。

舞台上での「積み重ねの魅力」

テレビや映画に比べて、舞台俳優の魅力は“積み重ね”にある、とかてこさんは語ります。

同じ役でも日によって微妙に表現が違う。

生で演じるエネルギーが、劇場ごとに違って感じられる。

共演者や演出によって、その人の持ち味が際立つこともある。

舞台を観るたびに「この人の演技を、もっと深く観たい」と思う。

その思いが、少しずつ“推し”という存在を確かなものにしていくようです。

応援するというスタンス

「推し=好き」の延長にあるようでいて、ファンにとっての“推し”は

「応援する対象」であることが多いのも特徴です。

でも、単に“追いかける”のではなく、

「その人の表現を見届けたい」というまなざしが、舞台ファンらしいスタンスです。

「追いかけ方」も自分のペースで

”推し”方にもいろんなスタイルがあります。

・全公演を追いかける人

・近場だけ観に行く人

・SNSやファンクラブの発信だけ楽しむ人

・キャストインタビューやパンフレットから深堀りする人

かてこさんの場合も、推しの舞台すべてに行くわけではありません。

「チケットが取れて、行ける範囲で、タイミングが合えば」という柔軟な姿勢が、無理のない“推し活”につながっています。

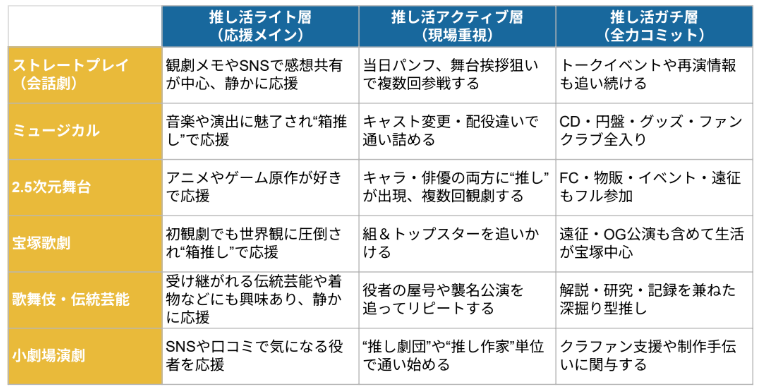

観劇ジャンル × 推し活タイプ 相関マップ

ここでは“推し活ライト層(応援中心)”“アクティブ層(現場重視)”“ガチ層(全力コミット)”に分けて、ジャンルごとの傾向を整理してみました。

かてこさんは間違いなく「推し活アクティブ層(現場重視)」。

コロナ前はパンフレットやグッズも購入していましたが、チケット代高騰の昨今は予算を完全に「現場」へシフトしています。

*箱推し:舞台作品そのもの、あるいは劇団など複数人で構成されるグループ全体を応援すること。

“推し”がいるちょっと特別な観劇時間

推しが出演している舞台には自然と集中力が高まります。

登場シーンはもちろん、ちょっとした仕草やセリフ回しまで目で追ってしまう。

無意識に双眼鏡の出番も増えていて…。

その“特別感”が観劇時間を充実したものにしてくれるとともに、

推しが出ていることで、これまで興味のなかったジャンルや劇団にも足を運ぶようになる。

そんな“新しい扉”を開いてくれるのも、推しという存在なのかもしれません。

かてこさんに「“推し”とはなんですか?」と聞くと――

かてこさん

「“今日もよく生きた”って思える小さな原動力です。」

観劇ド素人視点

観劇は非日常でありながら、日々の生活の延長線上にある楽しみ。

その中で“推し”は、日常に小さなワクワクと張り合いをくれる存在です。

観劇ジャンル × 推し活タイプ 相関マップにおいて、まだまだ表の外にいますが、

観劇ド素人のわたしには、これからどんな“推し”が現れるのだろう――

そんなワクワクな未来に思いを馳せながら、さらに”推し”文化の深堀をしていきたいと思うのでした。